Niene de las Colinas corrió por el angosto pasillo en el que estaba el apartamento donde vivía con sus padres. Llegaba tarde, y eso no era un buen inicio de su etapa adulta. Había cumplido doce años hacía apenas una semana, y hoy, el primer día del mes siguiente, iba a celebrarse la ceremonia de iniciación.

El prefecto de la ciudad la había convocado junto al resto de niños que habían traspasado la frontera de la edad, y los secretos que los adultos se reservaban tan egoístamente, serían desvelados.

A partir de ese momento, empezaría la preparación para desempeñar las responsabilidades que le serían designadas, y en los días siguientes le practicarían las pruebas que determinarían si podría convertirse en madre en el futuro. Niene de las Colinas estaba deseosa de comenzar.

Por fortuna, no llegó tarde. El resto de sus compañeros aún estaban esperando en la antesala, y se reunió con ellos con el corazón henchido de orgullo.

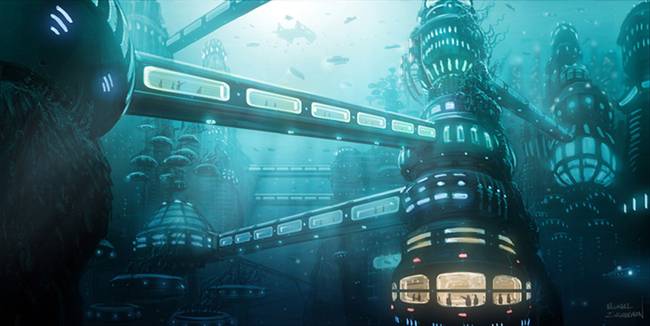

Era una chica fuerte, la prueba estaba en que había sobrevivido a la parte mas dura de su vida. Había muchos niños que no lograban llegar a los doce años por culpa de la epidemia que había asolado la Tierra en el siglo pasado, y que había obligado a una menguada humanidad a esconderse en ciudades construidas en el fondo del mar. Desde entonces, la mayoría nacían débiles o con terribles malformaciones que los llevaban hasta una muerte temprana e inexorable.

Pero Niene, junto a los compañeros que estaban allí, habían nacido fuertes y sanos.

Las puertas de la antesala se abrieron y por ellas entró el secretario del prefecto. Todos le conocían porque siempre estaba al lado de este en sus apariciones por televisión, y prestaron mucha atención a sus palabras antes que los precediera al interior del gran salón.

El prefecto estaba allí de pie ante una gran y enorme pared curvada. ¡Estaban en el anillo exterior de la ciudad! una zona que seguiría estándoles vetada hasta que cumplieran los veinte años.

¡Era tan emocionante!

El prefecto se dirigió a ellos hablando en tono solemne, pero Niene solo tenía ojos para las placas curvadas de la pared. ¿Sería cierto lo que decían? ¿Que algunas eran movibles y podían retirarse para ver el océano que los rodeaba? Ninguno de ellos había salido nunca del círculo interior, donde permanecían seguros y felices. Pero cumplir los doce años implicaba saber la verdad, así que apartó los ojos de las paredes y los fijó en el prefecto para empezar a escuchar sus palabras.

El prefecto observó a los niños que estaban delante de él, mirándolo con sus ojos abiertos por la expectación. Cada mes, cuando llegaba el día de iniciar a los niños que habían cumplido los doce años el mes anterior, recordaba su propia iniciación y las pesadillas que lo sacudieron durante días después de aquello. Era terrible que a aquella edad tuvieran que ser informados de lo que ocurría más allá de las paredes seguras de la ciudad submarina, pero era ineludible hacerlo para evitarles problemas. A los doce años, sus mentes ya estaban lo bastante desarrolladas como para comprender el peligro constante en el que vivían, y también eran lo bastante maduras y fuertes para poder superar el horror que les sería mostrado en unos minutos. Debían saberlo, para prepararse para desempeñar el papel que se les había asignado porque la supervivencia de la humanidad dependía de ello.

Les habló sobre la historia de la ciudad y su fundación; les contó los horrores que habían vivido sus antepasados hasta llegar a aquel lugar; y les desveló qué había tras las seguras paredes que los mantenían a salvo.

Entonces, llegó el momento de mostrarles qué había al otro lado.

Niene tembló de excitación cuando las paredes metálicas empezaron a deslizarse para mostrar el ventanal que había detrás. Al principio solo vio agua oscura, vacía y horrible, de un color terroso que daba miedo. No tenía nada que ver con lo que había visto en los documentales antiguos que pasaban por televisión, en que las aguas eran transparentes y estaban llenas de vida. Cuanto más se abrían las paredes, más terrorífico le parecía el panorama que había más allá. ¿Por qué les mostraban esto? ¿Qué tenía que ver la suciedad del agua que los rodeaba, con su supervivencia?

Entonces, se encendieron las luces exteriores.

Todos ahogaron un grito de terror; incluso hubo un par de niños que se echaron a llorar.

El panorama que se abría ante sus dulces e inocentes ojos, era desolador. El océano que los rodeaba, no estaba vacío, pero tampoco estaba lleno de peces de colores.

Todos se acercaron poco a poco a los ventanales, deseando salir corriendo pero viéndose obligados por el horror a permanecer con los ojos fijos, terriblemente fascinados por lo que veían.

Ante ellos, y hasta donde alcanzaban sus ojos, montones de cuerpos putrefactos se apilaban unos sobre otros, con sus ojos abiertos, las carnes cayéndose a tiras y... moviéndose.

Muchos se estaban moviendo.

Entonces el prefecto volvió a hablar.

Contarles a los niños que era en eso en lo que nos convertíamos cuando nos infectaba la enfermedad que casi había acabado con la humanidad, siempre hacía que al prefecto le subiera la bilis por la garganta y tuviera ganas de vomitar. Se sentía como todos los monstruos de los cuentos juntos, robándoles la inocencia y la infancia para arrojarlos a un mundo donde el horror y las pesadillas caminaban sueltas.

Cuando la iniciación terminó y se fueron, alicaídos y arrastrando los pies, supo que no volverían a reír en mucho tiempo. Y lo peor, era que la pesadilla ni siquiera había empezado.

Cuando cumplieran los dieciocho y hubieran terminado su preparación, empezarían a trabajar y serían empujados a procrear. Pocos niños conseguían sobrevivir a las malformaciones con las que nacían, y por eso la sociedad esperaba de las mujeres que sufrieran embarazos seguidos hasta que, por lo menos uno, naciera sano. Y cuanto más jóvenes se quedaban embarazadas, más posibilidades había que eso sucediera. Incluso habían empezado a considerar la posibilidad de empujarlas a la maternidad a partir de los catorce años, tan desesperados estaban.

Cuando cumplieran los veinticinco, y si habían conseguido ser padres, sabrían que, de vez en cuando, algunos de ellos tendrían que salir de la seguridad de la ciudad para limpiar los alrededores de los muertos vivientes que los rodeaba. Y con cada expedición, siempre había algunos que no volvían.

Si por lo menos esos seres se mantuvieran en tierra seca y los dejaran en paz... pero como no tenían la necesidad de respirar, podían caminar bajo el agua e, invariablemente, muchos acababan chocando por casualidad contra las murallas exteriores que protegían la ciudad.

Pero lo peor para ellos llegaría a los treinta, cuando supieran que su vida tenía una fecha de caducidad. Una fecha que a él acababa de cumplirle.

Apretó el botón para que las paredes se cerraran y se giró con parsimonia. El día que había cumplido los cincuenta años, se había despedido de su familia, por lo que no habría nadie que lo acompañara hasta la escotilla exterior, excepto los guardias que tenían que asegurarse que abandonara para siempre la ciudad que había regido durante los diez últimos años.

Porque así tenía que ser.

La ciudad solo podía albergar un número limitado de personas; por eso, muchos años antes, se había tomado la decisión de obligar a todos los mayores de cincuenta años a abandonarla.

¿Habrían conseguido llegar a tierra firme, algunas de las personas que lo habían precedido? ¿Tendría alguna oportunidad de sobrevivir en aquel mundo hostil? ¿O acabaría pereciendo y convirtiéndose en un zombie más de todos los que llegaban hasta allí?

No lo sabía. Solo pensaba que sería mucho más fácil si simplemente los mataran, pero la hipócrita moral los había llevado a condenarlos a algo mucho más terrible que la muerte.

Los guardias que lo escoltaron no dijeron una palabra. Se mantuvieron serios, escondidos tras las máscaras que les protegía el rostro. Abrieron la escotilla y el ascensor que lo llevaría hasta el muelle exterior apareció ante sus ojos.

Cuando llegara arriba, habría una barca robotizada esperándolo, que lo llevaría hasta la costa más cercana para regresar después, ya vacía.

El ascensor llegó arriba y se abrieron las puertas.

Y el prefecto vio, por primera vez en su vida, la luz del sol.

%2B04.23.11.png)